【行业】房地产专题-香港住房制度反思(61页)

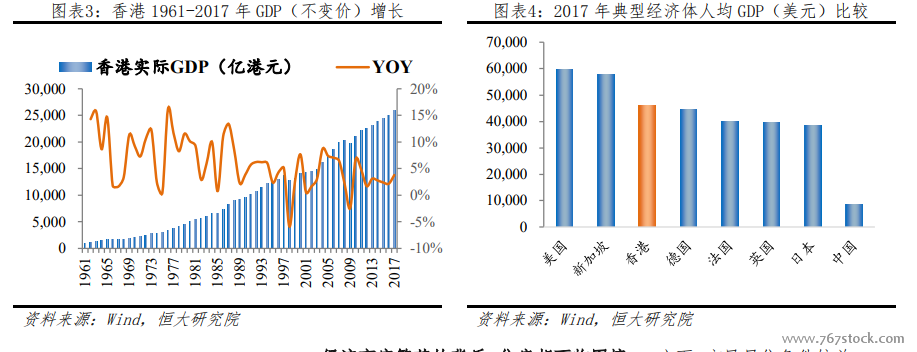

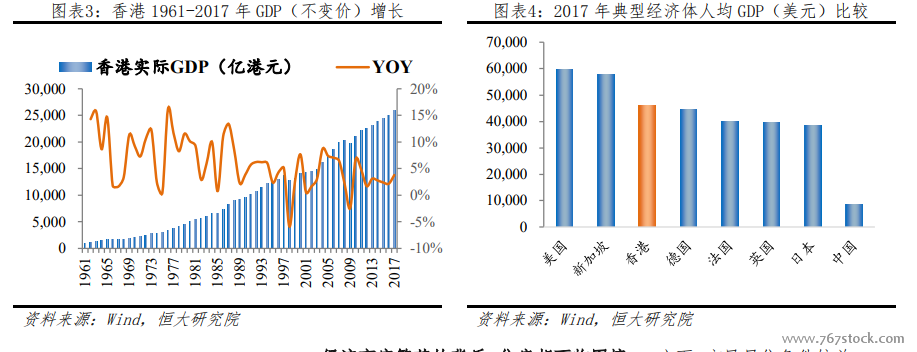

在贸易物流等产业带动下,香港经济实现腾飞。香港岛开埠以后,从传统的小渔村转变为重要的贸易港口;50-70 年代转型工业化,纺织、成衣、电子等劳动密集型工业快速发展;80 年代后,金融地产、贸易物流等成为主导产业,推动香港经济向金融服务业转型。1961-2017 年,香港GDP(不变价)从 988 亿港元增长到 25852 亿港元,年均增长 5.89%,人均 GDP 高达 57713 美元,是全球最富裕的地区之一。 经济高度繁荣的背后,住房却面临困境。一方面,市民居住条件较差,人均住房面积仅 16 平米;另一方面,房价持续多年上涨,居民买房背负巨大压力。1986-2017 年,港岛、九龙、新界的私人房屋均价分别上涨 20倍、20 倍和14 倍,年均增长 10%、10%和9%。2018 年 11 月,香港房价收入比接近 48 倍,绝对房价与房价收入比均位居国际大都市前列。

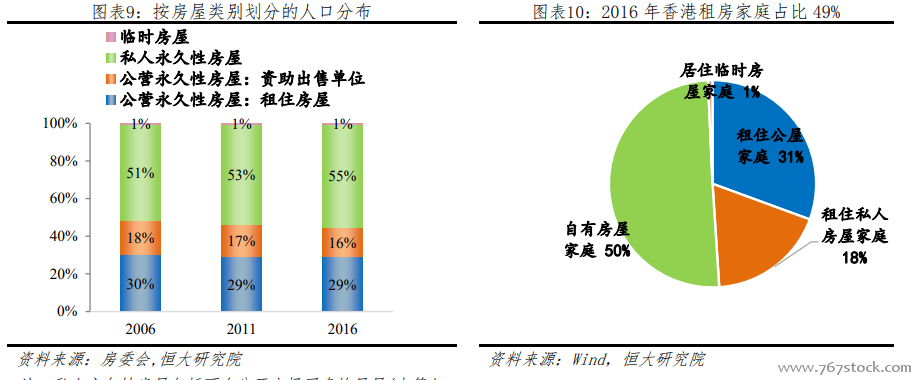

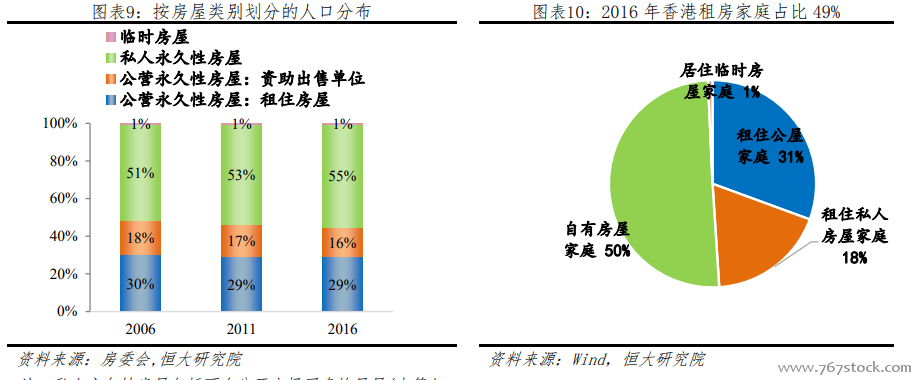

经济高度繁荣的背后,住房却面临困境。一方面,市民居住条件较差,人均住房面积仅 16 平米;另一方面,房价持续多年上涨,居民买房背负巨大压力。1986-2017 年,港岛、九龙、新界的私人房屋均价分别上涨 20倍、20 倍和14 倍,年均增长 10%、10%和9%。2018 年 11 月,香港房价收入比接近 48 倍,绝对房价与房价收入比均位居国际大都市前列。 从市场结构看,香港住房供给呈现“双轨制”。(1)政府主导建设的公营房屋数量众多,居住人口占比近半。公营房屋包括公营租住房屋(简称公屋,类似廉租房)与资助出售单位(类似经济适用房,以居屋为主)两类。2016 年,公屋居住人口占香港人口 29%,资助出售单位居住人口占16%,合计占比 45%。(2)公屋数量众多,叠加房价过高,香港近一半家庭选择租房。2016 年,租住公屋与私人房屋的家庭合计 122.4 万户,占香港家庭比重的 49%。

从市场结构看,香港住房供给呈现“双轨制”。(1)政府主导建设的公营房屋数量众多,居住人口占比近半。公营房屋包括公营租住房屋(简称公屋,类似廉租房)与资助出售单位(类似经济适用房,以居屋为主)两类。2016 年,公屋居住人口占香港人口 29%,资助出售单位居住人口占16%,合计占比 45%。(2)公屋数量众多,叠加房价过高,香港近一半家庭选择租房。2016 年,租住公屋与私人房屋的家庭合计 122.4 万户,占香港家庭比重的 49%。

经济高度繁荣的背后,住房却面临困境。一方面,市民居住条件较差,人均住房面积仅 16 平米;另一方面,房价持续多年上涨,居民买房背负巨大压力。1986-2017 年,港岛、九龙、新界的私人房屋均价分别上涨 20倍、20 倍和14 倍,年均增长 10%、10%和9%。2018 年 11 月,香港房价收入比接近 48 倍,绝对房价与房价收入比均位居国际大都市前列。

经济高度繁荣的背后,住房却面临困境。一方面,市民居住条件较差,人均住房面积仅 16 平米;另一方面,房价持续多年上涨,居民买房背负巨大压力。1986-2017 年,港岛、九龙、新界的私人房屋均价分别上涨 20倍、20 倍和14 倍,年均增长 10%、10%和9%。2018 年 11 月,香港房价收入比接近 48 倍,绝对房价与房价收入比均位居国际大都市前列。 从市场结构看,香港住房供给呈现“双轨制”。(1)政府主导建设的公营房屋数量众多,居住人口占比近半。公营房屋包括公营租住房屋(简称公屋,类似廉租房)与资助出售单位(类似经济适用房,以居屋为主)两类。2016 年,公屋居住人口占香港人口 29%,资助出售单位居住人口占16%,合计占比 45%。(2)公屋数量众多,叠加房价过高,香港近一半家庭选择租房。2016 年,租住公屋与私人房屋的家庭合计 122.4 万户,占香港家庭比重的 49%。

从市场结构看,香港住房供给呈现“双轨制”。(1)政府主导建设的公营房屋数量众多,居住人口占比近半。公营房屋包括公营租住房屋(简称公屋,类似廉租房)与资助出售单位(类似经济适用房,以居屋为主)两类。2016 年,公屋居住人口占香港人口 29%,资助出售单位居住人口占16%,合计占比 45%。(2)公屋数量众多,叠加房价过高,香港近一半家庭选择租房。2016 年,租住公屋与私人房屋的家庭合计 122.4 万户,占香港家庭比重的 49%。