【行业】光伏设备平价是主线,突围看技术(36页)

“光伏工艺技术进步—下游厂商开启新一轮投产周期—设备厂商根据客户需求进一步改进”,是光伏产业的发展模式,如何降成本是行业永恒的命题。无论是电池片厂商还是设备商,所做的一切技术努力,最终都降低了电池片、组件成本(包括提升转化效率、降低单位制造成本等不同方式),这里指的技术是可商业推广的产业化技术:PERC 技术在 2018 年才真正大批量推广,成为真正意义的主流技术,而早在 1983 年就由澳大利亚科学家 Martin Green 提出;同样目前风头更盛的 HJT 技术最早由日本三洋 1990年成功开发,2015 年已经实验室内转换效率达到 25.6%。由此可见,实验室技术并非目前制约行业发展的核心要素,可产业化推广的技术才是重中之重。 可产业化推广的技术重要践行者,就是光伏设备生产商,但国内外光伏设备公司盈利模式有所区别:国外光伏设备公司如应用材料、梅耶博格等,依靠数十年技术沉淀和雄厚的资金实力,不断设计和生产跨时代新产品,是光伏设备行业的领军者,赚的是技术溢价;国内公司则以“随叫随到”全方位服务作为切入点,不断将市场已有设备,根据客户不同的需求改进更新,产品虽然存在一定同质化,但出色的服务和定制化能力,客户高基数,使设备厂商博采众长,取各家工艺优点不断改进,应用工艺领先国外对手,是新技术降本的主力军。

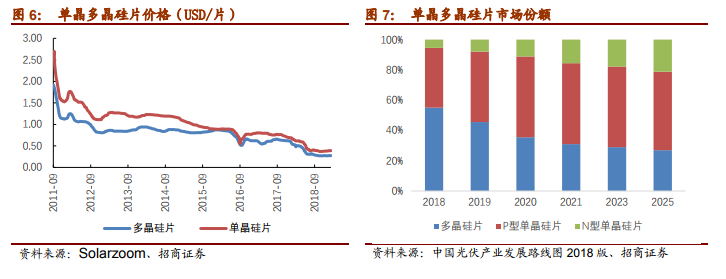

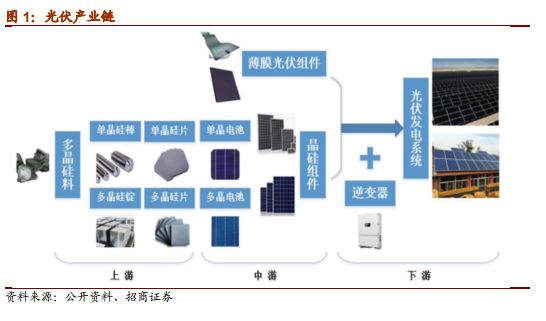

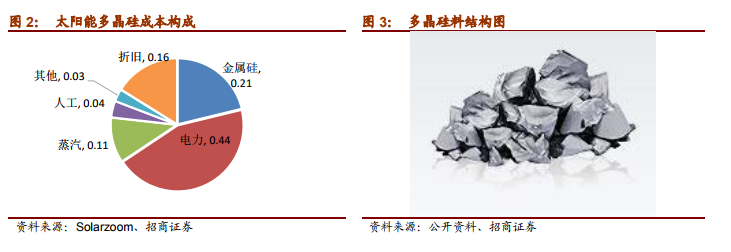

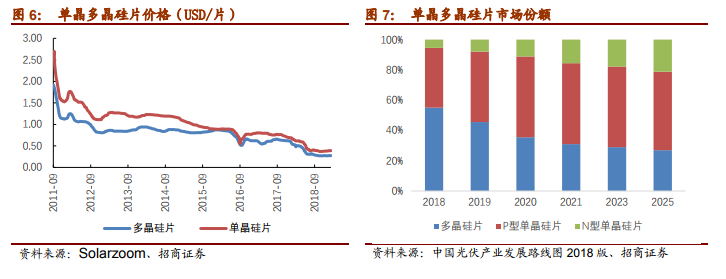

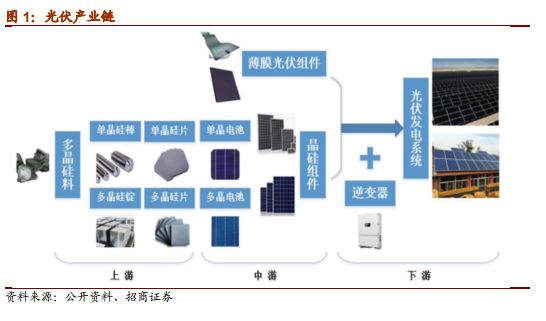

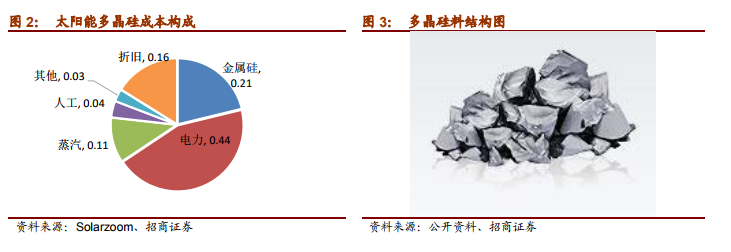

可产业化推广的技术重要践行者,就是光伏设备生产商,但国内外光伏设备公司盈利模式有所区别:国外光伏设备公司如应用材料、梅耶博格等,依靠数十年技术沉淀和雄厚的资金实力,不断设计和生产跨时代新产品,是光伏设备行业的领军者,赚的是技术溢价;国内公司则以“随叫随到”全方位服务作为切入点,不断将市场已有设备,根据客户不同的需求改进更新,产品虽然存在一定同质化,但出色的服务和定制化能力,客户高基数,使设备厂商博采众长,取各家工艺优点不断改进,应用工艺领先国外对手,是新技术降本的主力军。 硅料是光伏产业链的基础原料,仍部分依赖进口。晶体硅的制作流程大致为:通过冶炼工艺将石英砂料冶炼还原为 98%纯度的工业硅,再通过改良西门子法或者硅烷流化床法进一步把工业硅提纯到 99.9999%的太阳能级多晶硅。目前我国多晶硅仍部分依赖进口,2018 年,全国多晶硅产量超过 25 万吨,同比增长 3.3%;进口约 12.5 万吨,同比下降 20%。截至 2018 年我国多晶硅产能超过万吨的企业有 10 家,我国多晶硅产业规模占全球总规模的 54.8%。

硅料是光伏产业链的基础原料,仍部分依赖进口。晶体硅的制作流程大致为:通过冶炼工艺将石英砂料冶炼还原为 98%纯度的工业硅,再通过改良西门子法或者硅烷流化床法进一步把工业硅提纯到 99.9999%的太阳能级多晶硅。目前我国多晶硅仍部分依赖进口,2018 年,全国多晶硅产量超过 25 万吨,同比增长 3.3%;进口约 12.5 万吨,同比下降 20%。截至 2018 年我国多晶硅产能超过万吨的企业有 10 家,我国多晶硅产业规模占全球总规模的 54.8%。

可产业化推广的技术重要践行者,就是光伏设备生产商,但国内外光伏设备公司盈利模式有所区别:国外光伏设备公司如应用材料、梅耶博格等,依靠数十年技术沉淀和雄厚的资金实力,不断设计和生产跨时代新产品,是光伏设备行业的领军者,赚的是技术溢价;国内公司则以“随叫随到”全方位服务作为切入点,不断将市场已有设备,根据客户不同的需求改进更新,产品虽然存在一定同质化,但出色的服务和定制化能力,客户高基数,使设备厂商博采众长,取各家工艺优点不断改进,应用工艺领先国外对手,是新技术降本的主力军。

可产业化推广的技术重要践行者,就是光伏设备生产商,但国内外光伏设备公司盈利模式有所区别:国外光伏设备公司如应用材料、梅耶博格等,依靠数十年技术沉淀和雄厚的资金实力,不断设计和生产跨时代新产品,是光伏设备行业的领军者,赚的是技术溢价;国内公司则以“随叫随到”全方位服务作为切入点,不断将市场已有设备,根据客户不同的需求改进更新,产品虽然存在一定同质化,但出色的服务和定制化能力,客户高基数,使设备厂商博采众长,取各家工艺优点不断改进,应用工艺领先国外对手,是新技术降本的主力军。 硅料是光伏产业链的基础原料,仍部分依赖进口。晶体硅的制作流程大致为:通过冶炼工艺将石英砂料冶炼还原为 98%纯度的工业硅,再通过改良西门子法或者硅烷流化床法进一步把工业硅提纯到 99.9999%的太阳能级多晶硅。目前我国多晶硅仍部分依赖进口,2018 年,全国多晶硅产量超过 25 万吨,同比增长 3.3%;进口约 12.5 万吨,同比下降 20%。截至 2018 年我国多晶硅产能超过万吨的企业有 10 家,我国多晶硅产业规模占全球总规模的 54.8%。

硅料是光伏产业链的基础原料,仍部分依赖进口。晶体硅的制作流程大致为:通过冶炼工艺将石英砂料冶炼还原为 98%纯度的工业硅,再通过改良西门子法或者硅烷流化床法进一步把工业硅提纯到 99.9999%的太阳能级多晶硅。目前我国多晶硅仍部分依赖进口,2018 年,全国多晶硅产量超过 25 万吨,同比增长 3.3%;进口约 12.5 万吨,同比下降 20%。截至 2018 年我国多晶硅产能超过万吨的企业有 10 家,我国多晶硅产业规模占全球总规模的 54.8%。