【行业】环保大气治理篇:雾里看花花未开(24页)

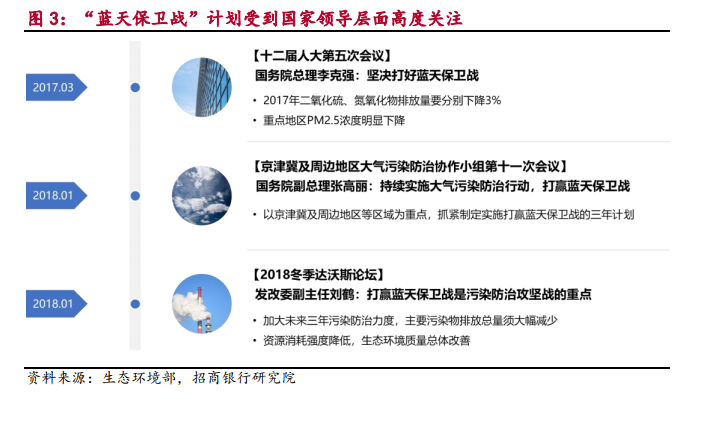

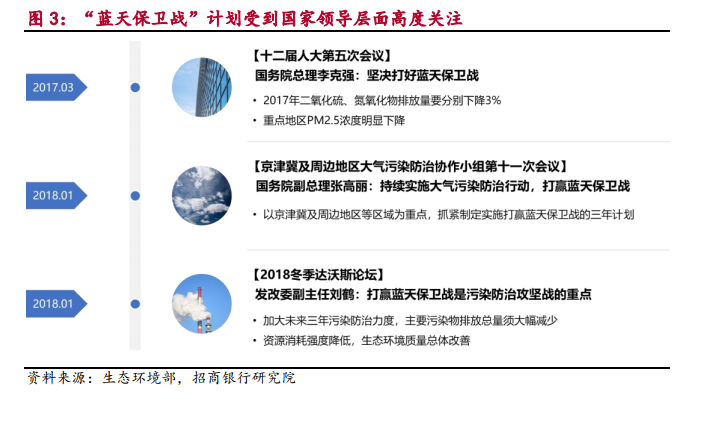

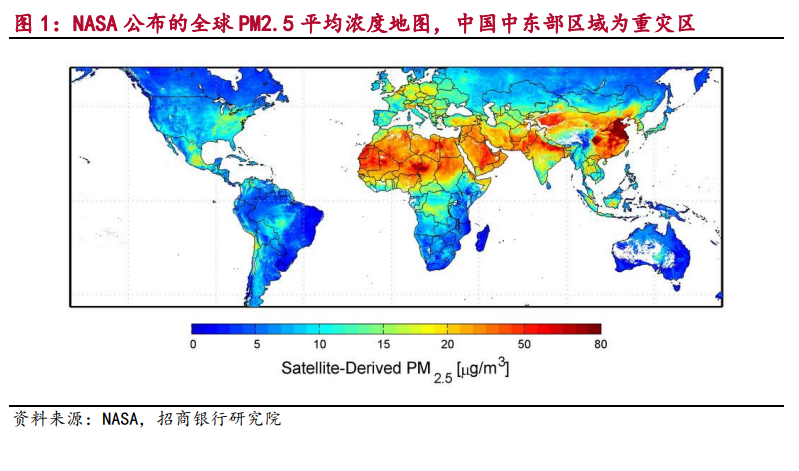

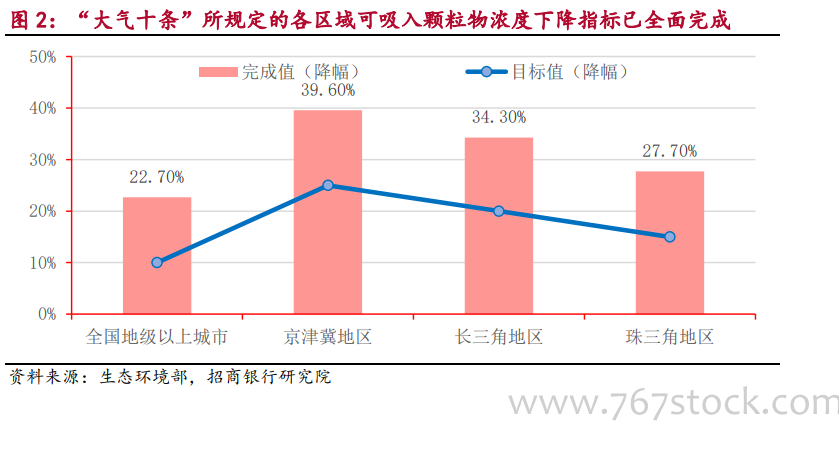

我国的大气污染防治起步于 1970 年,从彼时的“酸雨之殇”,到现在的“穹顶之下”,大气污染治理先后发起了控制酸雨、大气十条、蓝天保卫战等一系列的治理规划,污染防治指标也从火电脱硫到火电脱硝除尘、再到其他行业限产、直至当前的非电超低排放改造,可以说这一行业市场特征是完全受政策指标影响的。 从政策端来看,目前我国大气排放治理市场的发展趋势为区域治理节奏逐年放缓,行业超低排放稳步推进。受边际效应影响,目前京津冀秋冬排放治理指标相比 2013 年已大幅降低,未来或将继续呈现逐年放缓的减排指导;而随着火电改造完成度达到80%,目前我国的超低排放政策也将目标行业转移向钢铁与焦化行业,根据此趋势判断,我们认为未来超低排放的主要阵地将会逐一过度向水泥、玻璃、电解铝、陶瓷、碳素等主要排放源工业。

从政策端来看,目前我国大气排放治理市场的发展趋势为区域治理节奏逐年放缓,行业超低排放稳步推进。受边际效应影响,目前京津冀秋冬排放治理指标相比 2013 年已大幅降低,未来或将继续呈现逐年放缓的减排指导;而随着火电改造完成度达到80%,目前我国的超低排放政策也将目标行业转移向钢铁与焦化行业,根据此趋势判断,我们认为未来超低排放的主要阵地将会逐一过度向水泥、玻璃、电解铝、陶瓷、碳素等主要排放源工业。 1987 年 9 月,我国正式颁布《大气污染防治法》,这也是我国第一部防治大气污染的法律,重点针对工业和燃煤污染防治,提出了酸雨控制区及二氧化硫控制区的概念,随后又在 2000 年对该法进行再次修订,进一步加强对酸雨污染的控制。1996 年我国再次制定发布了首个环境保护五年计划—《国家环境保护“九五”计划和 2010 年远景目标》,其中将烟尘、工业粉尘、二氧化硫的排放总量作为控制性指标进行控制,并在国家环境保护“十五”和“十一五”计划中进一步收紧排放总量。随着一系列政策、法律以及技术措施的有效实施,全国酸雨与二氧化硫排放的情况已得到有效遏制。

1987 年 9 月,我国正式颁布《大气污染防治法》,这也是我国第一部防治大气污染的法律,重点针对工业和燃煤污染防治,提出了酸雨控制区及二氧化硫控制区的概念,随后又在 2000 年对该法进行再次修订,进一步加强对酸雨污染的控制。1996 年我国再次制定发布了首个环境保护五年计划—《国家环境保护“九五”计划和 2010 年远景目标》,其中将烟尘、工业粉尘、二氧化硫的排放总量作为控制性指标进行控制,并在国家环境保护“十五”和“十一五”计划中进一步收紧排放总量。随着一系列政策、法律以及技术措施的有效实施,全国酸雨与二氧化硫排放的情况已得到有效遏制。

从政策端来看,目前我国大气排放治理市场的发展趋势为区域治理节奏逐年放缓,行业超低排放稳步推进。受边际效应影响,目前京津冀秋冬排放治理指标相比 2013 年已大幅降低,未来或将继续呈现逐年放缓的减排指导;而随着火电改造完成度达到80%,目前我国的超低排放政策也将目标行业转移向钢铁与焦化行业,根据此趋势判断,我们认为未来超低排放的主要阵地将会逐一过度向水泥、玻璃、电解铝、陶瓷、碳素等主要排放源工业。

从政策端来看,目前我国大气排放治理市场的发展趋势为区域治理节奏逐年放缓,行业超低排放稳步推进。受边际效应影响,目前京津冀秋冬排放治理指标相比 2013 年已大幅降低,未来或将继续呈现逐年放缓的减排指导;而随着火电改造完成度达到80%,目前我国的超低排放政策也将目标行业转移向钢铁与焦化行业,根据此趋势判断,我们认为未来超低排放的主要阵地将会逐一过度向水泥、玻璃、电解铝、陶瓷、碳素等主要排放源工业。 1987 年 9 月,我国正式颁布《大气污染防治法》,这也是我国第一部防治大气污染的法律,重点针对工业和燃煤污染防治,提出了酸雨控制区及二氧化硫控制区的概念,随后又在 2000 年对该法进行再次修订,进一步加强对酸雨污染的控制。1996 年我国再次制定发布了首个环境保护五年计划—《国家环境保护“九五”计划和 2010 年远景目标》,其中将烟尘、工业粉尘、二氧化硫的排放总量作为控制性指标进行控制,并在国家环境保护“十五”和“十一五”计划中进一步收紧排放总量。随着一系列政策、法律以及技术措施的有效实施,全国酸雨与二氧化硫排放的情况已得到有效遏制。

1987 年 9 月,我国正式颁布《大气污染防治法》,这也是我国第一部防治大气污染的法律,重点针对工业和燃煤污染防治,提出了酸雨控制区及二氧化硫控制区的概念,随后又在 2000 年对该法进行再次修订,进一步加强对酸雨污染的控制。1996 年我国再次制定发布了首个环境保护五年计划—《国家环境保护“九五”计划和 2010 年远景目标》,其中将烟尘、工业粉尘、二氧化硫的排放总量作为控制性指标进行控制,并在国家环境保护“十五”和“十一五”计划中进一步收紧排放总量。随着一系列政策、法律以及技术措施的有效实施,全国酸雨与二氧化硫排放的情况已得到有效遏制。