【行业】国产基础软硬件-开源、迁移、上云(60页)

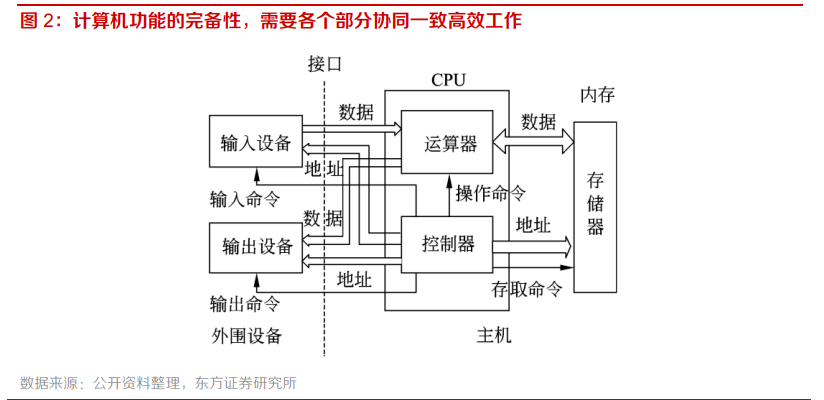

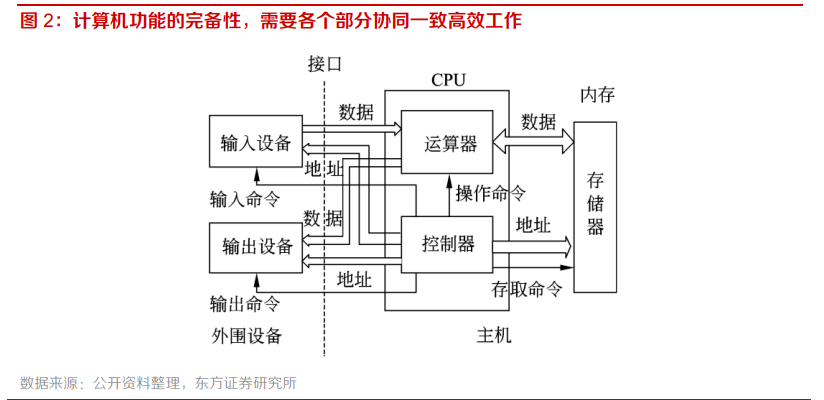

芯片、基础软件、整机、应用软件、打印机等,彼此之间互相兼容,是信创推进的根本保障。从技术角度,完备的计算机,需要芯片、主板、操作系统、数据库、应用软件、打印机外设、网卡等协调一致工作,才能实现正常的功能。任何一个组成部分,都无法孤立于其他元件的技术标准之外。因此,信创产业的推进不是零散的、各条线独立的,而是作为生态整体去推进。 兼容并不是零成本的,往往是厂商之间的双向选择。以操作系统和 CPU 的兼容适配为例,引用龙芯技术专家的观点“操作系统需要针对不同的主板和升级后的 CPU 进行磨合适配,而在 Wintel 体系中可以实现不同主板及 CPU 的操作系统二进制兼容,其背后是 Wintel 体系统一的系统架构,包括指令系统、地址空间布局、中断系统、多核互联架构、IO 接口规范等,需要 CPU、BIOS、桥片、操作系统配合完成。”在应用软件方面,需要软件开发商针对操作系统的版本进行相应的调试和调优,同款应用软件经常有多个版本以适应不同的操作系统。针对不同技术路线的软/硬件的兼容调试,需要技术、资金、时间的投入,IT 厂商选择技术兼容伙伴的根本考量因素就是市场影响力,从而避免无效的投入。兼容的双向选择,客观上阻碍了影响力较弱的基础软硬件企业步入 IT 产业圈。

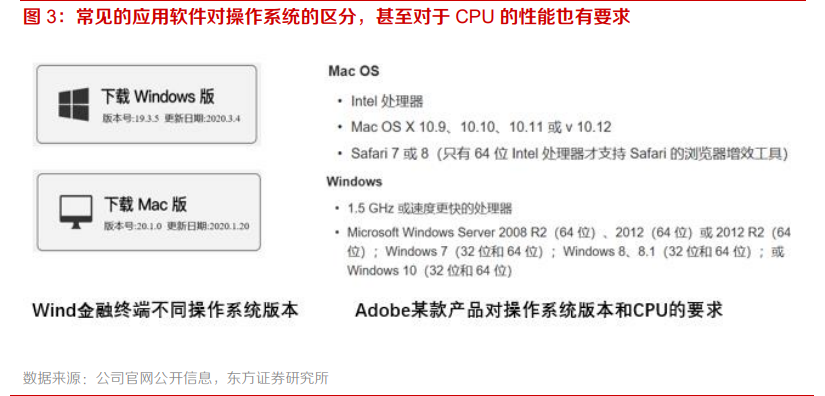

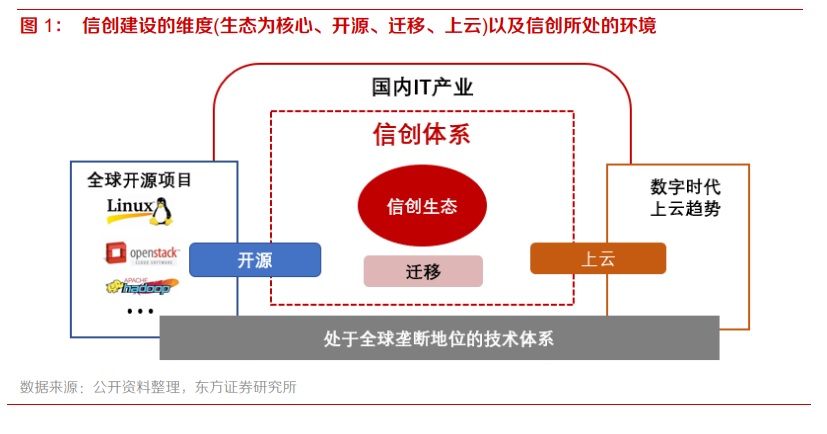

兼容并不是零成本的,往往是厂商之间的双向选择。以操作系统和 CPU 的兼容适配为例,引用龙芯技术专家的观点“操作系统需要针对不同的主板和升级后的 CPU 进行磨合适配,而在 Wintel 体系中可以实现不同主板及 CPU 的操作系统二进制兼容,其背后是 Wintel 体系统一的系统架构,包括指令系统、地址空间布局、中断系统、多核互联架构、IO 接口规范等,需要 CPU、BIOS、桥片、操作系统配合完成。”在应用软件方面,需要软件开发商针对操作系统的版本进行相应的调试和调优,同款应用软件经常有多个版本以适应不同的操作系统。针对不同技术路线的软/硬件的兼容调试,需要技术、资金、时间的投入,IT 厂商选择技术兼容伙伴的根本考量因素就是市场影响力,从而避免无效的投入。兼容的双向选择,客观上阻碍了影响力较弱的基础软硬件企业步入 IT 产业圈。 过去,以 Wintel 和 IOE 为代表的海外厂商群体凭借先发优势和长期的积累,形成技术兼容壁垒,几乎实现了垄断地位。微软在 PC 机诞生的初期,就推出了图形界面操作系统 Windows,凭借先发优势不断扩大市场份额,在和 Intel 长期的技术磨合中,形成了垄断性的 Wintel 体系;IBM、Oracle 和 EMC (即 IOE),也在相应的领域占据了长期的垄断地位。大数据时代,开源社区、云计算、分布式数据库、虚拟化集群等新兴潮流在一定程度上冲击了这些厂商的优势地位,甚至重新定义了技术路径和竞争边界。整体来看,凭借生态建设积积累起来的全球 IT 产业地位,仍然在短时间内难以得到根本性的撼动。

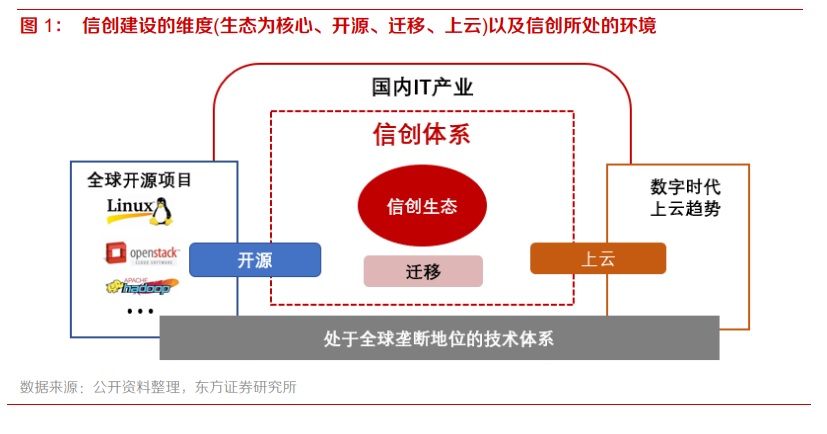

过去,以 Wintel 和 IOE 为代表的海外厂商群体凭借先发优势和长期的积累,形成技术兼容壁垒,几乎实现了垄断地位。微软在 PC 机诞生的初期,就推出了图形界面操作系统 Windows,凭借先发优势不断扩大市场份额,在和 Intel 长期的技术磨合中,形成了垄断性的 Wintel 体系;IBM、Oracle 和 EMC (即 IOE),也在相应的领域占据了长期的垄断地位。大数据时代,开源社区、云计算、分布式数据库、虚拟化集群等新兴潮流在一定程度上冲击了这些厂商的优势地位,甚至重新定义了技术路径和竞争边界。整体来看,凭借生态建设积积累起来的全球 IT 产业地位,仍然在短时间内难以得到根本性的撼动。

兼容并不是零成本的,往往是厂商之间的双向选择。以操作系统和 CPU 的兼容适配为例,引用龙芯技术专家的观点“操作系统需要针对不同的主板和升级后的 CPU 进行磨合适配,而在 Wintel 体系中可以实现不同主板及 CPU 的操作系统二进制兼容,其背后是 Wintel 体系统一的系统架构,包括指令系统、地址空间布局、中断系统、多核互联架构、IO 接口规范等,需要 CPU、BIOS、桥片、操作系统配合完成。”在应用软件方面,需要软件开发商针对操作系统的版本进行相应的调试和调优,同款应用软件经常有多个版本以适应不同的操作系统。针对不同技术路线的软/硬件的兼容调试,需要技术、资金、时间的投入,IT 厂商选择技术兼容伙伴的根本考量因素就是市场影响力,从而避免无效的投入。兼容的双向选择,客观上阻碍了影响力较弱的基础软硬件企业步入 IT 产业圈。

兼容并不是零成本的,往往是厂商之间的双向选择。以操作系统和 CPU 的兼容适配为例,引用龙芯技术专家的观点“操作系统需要针对不同的主板和升级后的 CPU 进行磨合适配,而在 Wintel 体系中可以实现不同主板及 CPU 的操作系统二进制兼容,其背后是 Wintel 体系统一的系统架构,包括指令系统、地址空间布局、中断系统、多核互联架构、IO 接口规范等,需要 CPU、BIOS、桥片、操作系统配合完成。”在应用软件方面,需要软件开发商针对操作系统的版本进行相应的调试和调优,同款应用软件经常有多个版本以适应不同的操作系统。针对不同技术路线的软/硬件的兼容调试,需要技术、资金、时间的投入,IT 厂商选择技术兼容伙伴的根本考量因素就是市场影响力,从而避免无效的投入。兼容的双向选择,客观上阻碍了影响力较弱的基础软硬件企业步入 IT 产业圈。 过去,以 Wintel 和 IOE 为代表的海外厂商群体凭借先发优势和长期的积累,形成技术兼容壁垒,几乎实现了垄断地位。微软在 PC 机诞生的初期,就推出了图形界面操作系统 Windows,凭借先发优势不断扩大市场份额,在和 Intel 长期的技术磨合中,形成了垄断性的 Wintel 体系;IBM、Oracle 和 EMC (即 IOE),也在相应的领域占据了长期的垄断地位。大数据时代,开源社区、云计算、分布式数据库、虚拟化集群等新兴潮流在一定程度上冲击了这些厂商的优势地位,甚至重新定义了技术路径和竞争边界。整体来看,凭借生态建设积积累起来的全球 IT 产业地位,仍然在短时间内难以得到根本性的撼动。

过去,以 Wintel 和 IOE 为代表的海外厂商群体凭借先发优势和长期的积累,形成技术兼容壁垒,几乎实现了垄断地位。微软在 PC 机诞生的初期,就推出了图形界面操作系统 Windows,凭借先发优势不断扩大市场份额,在和 Intel 长期的技术磨合中,形成了垄断性的 Wintel 体系;IBM、Oracle 和 EMC (即 IOE),也在相应的领域占据了长期的垄断地位。大数据时代,开源社区、云计算、分布式数据库、虚拟化集群等新兴潮流在一定程度上冲击了这些厂商的优势地位,甚至重新定义了技术路径和竞争边界。整体来看,凭借生态建设积积累起来的全球 IT 产业地位,仍然在短时间内难以得到根本性的撼动。