【行业】光伏设备-钙钛矿电池再塑光伏天花板(25页)

硅基光伏电池技术发展历经多代更迭,物理上逐渐逼近了其光电转换效率的理论极限,技术上已经进入大范围成熟商用的阶段。1973年,采用铝背场钝化技术的BSF(Aluminium Back Surface Field,铝背场电池)问世,理论极限效率20%。1982年,采用氧化铝局部钝化技术的PERC(Passivated Emitter and Rear Contact,发射极钝化和背面接触)技术被发明,钝化效果优于BSF技术,电池极限效率增长到23%。目前,TOPCon(Tunnel oxide passivated contact, 隧穿氧化层钝化接触)、HJT(Heterojunction with Intrinsic Thinfilm,异质结)和IB(Interdigitated back contact,交叉背接触)技术开始推进广泛商用。最新一代IBC电池光电转换效率有望达到26%以上。TOPCon、HJT采用新的钝化接触结构来提高钝化效果从而提高转换效率,IBC则是将电池正面的电极栅线全部转移到电池背面,通过减少栅线对阳光的遮挡来提高转换效率。IBC作为平台技术与TOPCon技术的叠加成为“TBC”电池,与HJT技术的叠加成为“HBC”电池。 光电转换效率很高,性能优越。钙钛矿材料吸光系数很高,传统薄膜太阳能电池吸光层材料GaAs在可见光区域内的吸收系数大约为104cm-1,明显低于常用钙钛矿材料甲氨铅碘(CH3NH2PbI3)的吸收系数105cm-1。光照条件下,钙钛矿材料产生的光生电子空穴对数量多,质量好,分离距离很远,寿命很长,不会湮灭。方便了设计较厚的钙钛矿层,更充分吸光。

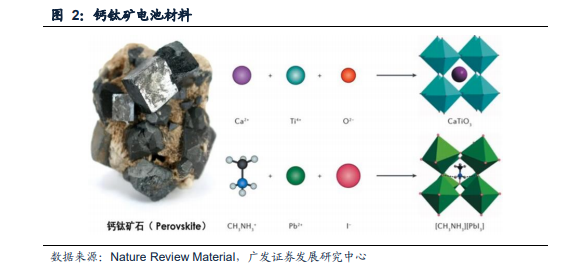

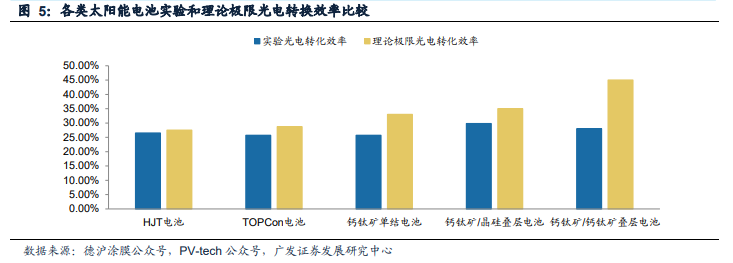

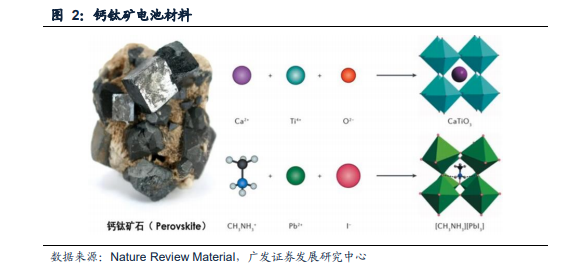

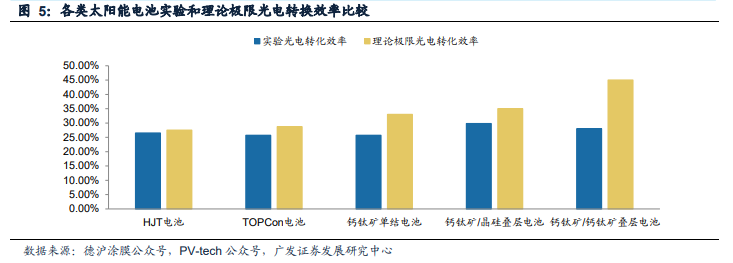

光电转换效率很高,性能优越。钙钛矿材料吸光系数很高,传统薄膜太阳能电池吸光层材料GaAs在可见光区域内的吸收系数大约为104cm-1,明显低于常用钙钛矿材料甲氨铅碘(CH3NH2PbI3)的吸收系数105cm-1。光照条件下,钙钛矿材料产生的光生电子空穴对数量多,质量好,分离距离很远,寿命很长,不会湮灭。方便了设计较厚的钙钛矿层,更充分吸光。 钙钛矿/钙钛矿叠层电池或钙钛矿/晶硅叠层电池兼具超高效率(理论极限效率40%+)和低成本的突出优点,有望成为光伏产业的终极科技。现在商用的PERC、TOPCon、HJT电池,均为单结电池,只具有一个PN结,Shockley-Queisser理论极限功率约为33%。多结太阳能电池指具有多个PN结的太阳能电池,双结叠层太阳能电池的理论极限效率是45%,三结叠层太阳能电池的理论极限效率高达49%。构筑具有多个吸光层的多结叠层器件,利用不同能带隙吸光半导体材料吸收不同能带的太阳光,可充分降低光生载流子的热弛豫损失,拓宽太阳能光谱的利用范围,进而有效提升光伏电池的极限效率。传统的III-V族/晶硅叠层电池效率虽然高,但制备复杂,成本昂贵,一般应用于卫星,飞船等空间应用,不能进行大规模商用。硅薄膜/有机薄膜太阳能叠层电池成本较低,可柔性制造,但效率相对较低,尚未进入商用。

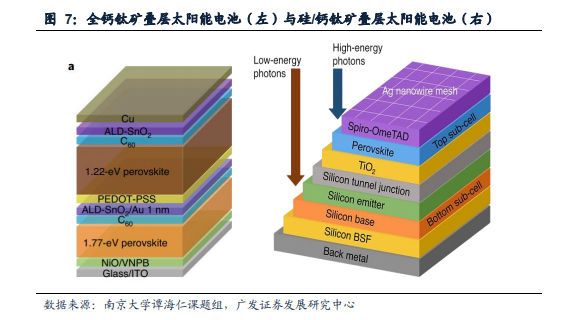

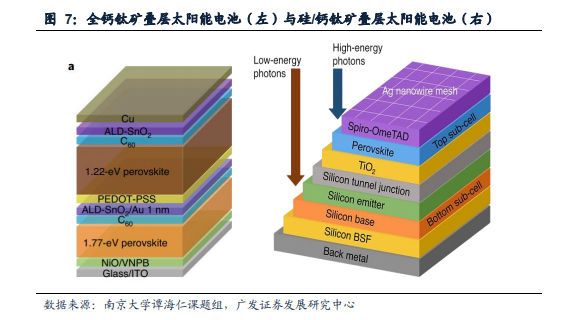

钙钛矿/钙钛矿叠层电池或钙钛矿/晶硅叠层电池兼具超高效率(理论极限效率40%+)和低成本的突出优点,有望成为光伏产业的终极科技。现在商用的PERC、TOPCon、HJT电池,均为单结电池,只具有一个PN结,Shockley-Queisser理论极限功率约为33%。多结太阳能电池指具有多个PN结的太阳能电池,双结叠层太阳能电池的理论极限效率是45%,三结叠层太阳能电池的理论极限效率高达49%。构筑具有多个吸光层的多结叠层器件,利用不同能带隙吸光半导体材料吸收不同能带的太阳光,可充分降低光生载流子的热弛豫损失,拓宽太阳能光谱的利用范围,进而有效提升光伏电池的极限效率。传统的III-V族/晶硅叠层电池效率虽然高,但制备复杂,成本昂贵,一般应用于卫星,飞船等空间应用,不能进行大规模商用。硅薄膜/有机薄膜太阳能叠层电池成本较低,可柔性制造,但效率相对较低,尚未进入商用。

光电转换效率很高,性能优越。钙钛矿材料吸光系数很高,传统薄膜太阳能电池吸光层材料GaAs在可见光区域内的吸收系数大约为104cm-1,明显低于常用钙钛矿材料甲氨铅碘(CH3NH2PbI3)的吸收系数105cm-1。光照条件下,钙钛矿材料产生的光生电子空穴对数量多,质量好,分离距离很远,寿命很长,不会湮灭。方便了设计较厚的钙钛矿层,更充分吸光。

光电转换效率很高,性能优越。钙钛矿材料吸光系数很高,传统薄膜太阳能电池吸光层材料GaAs在可见光区域内的吸收系数大约为104cm-1,明显低于常用钙钛矿材料甲氨铅碘(CH3NH2PbI3)的吸收系数105cm-1。光照条件下,钙钛矿材料产生的光生电子空穴对数量多,质量好,分离距离很远,寿命很长,不会湮灭。方便了设计较厚的钙钛矿层,更充分吸光。 钙钛矿/钙钛矿叠层电池或钙钛矿/晶硅叠层电池兼具超高效率(理论极限效率40%+)和低成本的突出优点,有望成为光伏产业的终极科技。现在商用的PERC、TOPCon、HJT电池,均为单结电池,只具有一个PN结,Shockley-Queisser理论极限功率约为33%。多结太阳能电池指具有多个PN结的太阳能电池,双结叠层太阳能电池的理论极限效率是45%,三结叠层太阳能电池的理论极限效率高达49%。构筑具有多个吸光层的多结叠层器件,利用不同能带隙吸光半导体材料吸收不同能带的太阳光,可充分降低光生载流子的热弛豫损失,拓宽太阳能光谱的利用范围,进而有效提升光伏电池的极限效率。传统的III-V族/晶硅叠层电池效率虽然高,但制备复杂,成本昂贵,一般应用于卫星,飞船等空间应用,不能进行大规模商用。硅薄膜/有机薄膜太阳能叠层电池成本较低,可柔性制造,但效率相对较低,尚未进入商用。

钙钛矿/钙钛矿叠层电池或钙钛矿/晶硅叠层电池兼具超高效率(理论极限效率40%+)和低成本的突出优点,有望成为光伏产业的终极科技。现在商用的PERC、TOPCon、HJT电池,均为单结电池,只具有一个PN结,Shockley-Queisser理论极限功率约为33%。多结太阳能电池指具有多个PN结的太阳能电池,双结叠层太阳能电池的理论极限效率是45%,三结叠层太阳能电池的理论极限效率高达49%。构筑具有多个吸光层的多结叠层器件,利用不同能带隙吸光半导体材料吸收不同能带的太阳光,可充分降低光生载流子的热弛豫损失,拓宽太阳能光谱的利用范围,进而有效提升光伏电池的极限效率。传统的III-V族/晶硅叠层电池效率虽然高,但制备复杂,成本昂贵,一般应用于卫星,飞船等空间应用,不能进行大规模商用。硅薄膜/有机薄膜太阳能叠层电池成本较低,可柔性制造,但效率相对较低,尚未进入商用。