【行业】自动化设备-人形机器人迎产业化机遇(33页)

人形机器人起步于 1960 年代后期,以日本的研究成果最为瞩目。1973 年日本早稻田大学的加藤一郎教授研发出世界上第一款人形机器人 WABOT-1,但其运动能力不足,每走一步需要 45 秒钟。1986 年日本本田开始进行人形机器人 ASIMO 的研究,并成功于 2000 年发布第一代机型。相较于 WABOT-1,ASIMO 能跑能走、上下阶梯,在运动能力方面取得较大突破。 从基础功能角度来看,人形机器人已初步具备产业化条件。从通用人形机器人的 L0-L5 的发展阶段来看,其正处于 L3 向 L4 阶段迈进的过程。L3 阶段的机器人需要具备感知能力,能利用各种传感器测量环境信息,通过预设程序,进行识别、理解,并反馈预设动作。L3 级别的机器人在架构上至少需要 30 个以上的自由度。L4 阶段的机器人能够通过预设行为和技能模板自主完成任务,不再需要人类的频繁干预。L5 阶段则是理想状态的人形机器人,真正具备人类的思维和创造力。

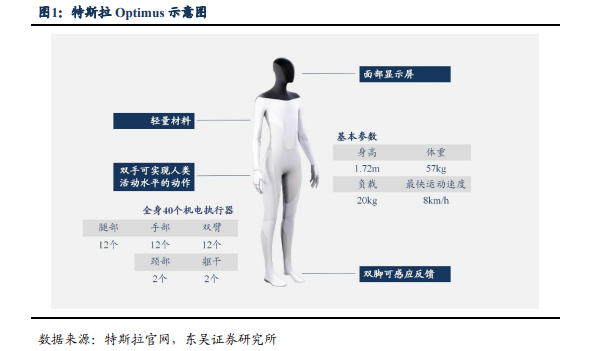

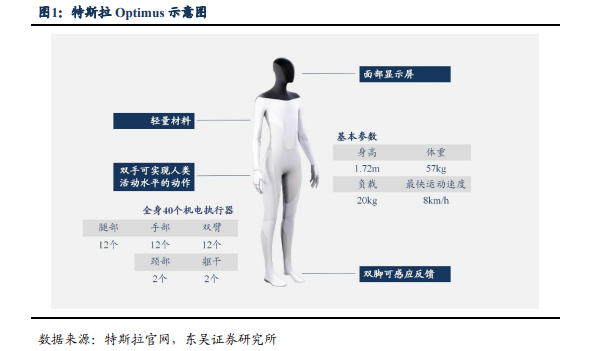

人形机器人产业链主要分为上中下游三部分。具体来看,上游为核心软硬件,硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商,国内包括优必选、北京钢铁科技、国外包括波士顿动力、美国敏捷机器人、日本丰田、本田、特斯拉等。下游目前还未有成熟的商业应用,可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。

从基础功能角度来看,人形机器人已初步具备产业化条件。从通用人形机器人的 L0-L5 的发展阶段来看,其正处于 L3 向 L4 阶段迈进的过程。L3 阶段的机器人需要具备感知能力,能利用各种传感器测量环境信息,通过预设程序,进行识别、理解,并反馈预设动作。L3 级别的机器人在架构上至少需要 30 个以上的自由度。L4 阶段的机器人能够通过预设行为和技能模板自主完成任务,不再需要人类的频繁干预。L5 阶段则是理想状态的人形机器人,真正具备人类的思维和创造力。

人形机器人产业链主要分为上中下游三部分。具体来看,上游为核心软硬件,硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商,国内包括优必选、北京钢铁科技、国外包括波士顿动力、美国敏捷机器人、日本丰田、本田、特斯拉等。下游目前还未有成熟的商业应用,可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。

从基础功能角度来看,人形机器人已初步具备产业化条件。从通用人形机器人的 L0-L5 的发展阶段来看,其正处于 L3 向 L4 阶段迈进的过程。L3 阶段的机器人需要具备感知能力,能利用各种传感器测量环境信息,通过预设程序,进行识别、理解,并反馈预设动作。L3 级别的机器人在架构上至少需要 30 个以上的自由度。L4 阶段的机器人能够通过预设行为和技能模板自主完成任务,不再需要人类的频繁干预。L5 阶段则是理想状态的人形机器人,真正具备人类的思维和创造力。

人形机器人产业链主要分为上中下游三部分。具体来看,上游为核心软硬件,硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商,国内包括优必选、北京钢铁科技、国外包括波士顿动力、美国敏捷机器人、日本丰田、本田、特斯拉等。下游目前还未有成熟的商业应用,可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。

从基础功能角度来看,人形机器人已初步具备产业化条件。从通用人形机器人的 L0-L5 的发展阶段来看,其正处于 L3 向 L4 阶段迈进的过程。L3 阶段的机器人需要具备感知能力,能利用各种传感器测量环境信息,通过预设程序,进行识别、理解,并反馈预设动作。L3 级别的机器人在架构上至少需要 30 个以上的自由度。L4 阶段的机器人能够通过预设行为和技能模板自主完成任务,不再需要人类的频繁干预。L5 阶段则是理想状态的人形机器人,真正具备人类的思维和创造力。

人形机器人产业链主要分为上中下游三部分。具体来看,上游为核心软硬件,硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商,国内包括优必选、北京钢铁科技、国外包括波士顿动力、美国敏捷机器人、日本丰田、本田、特斯拉等。下游目前还未有成熟的商业应用,可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。