【行业】钠离子电池-空间释放未来可期(26页)

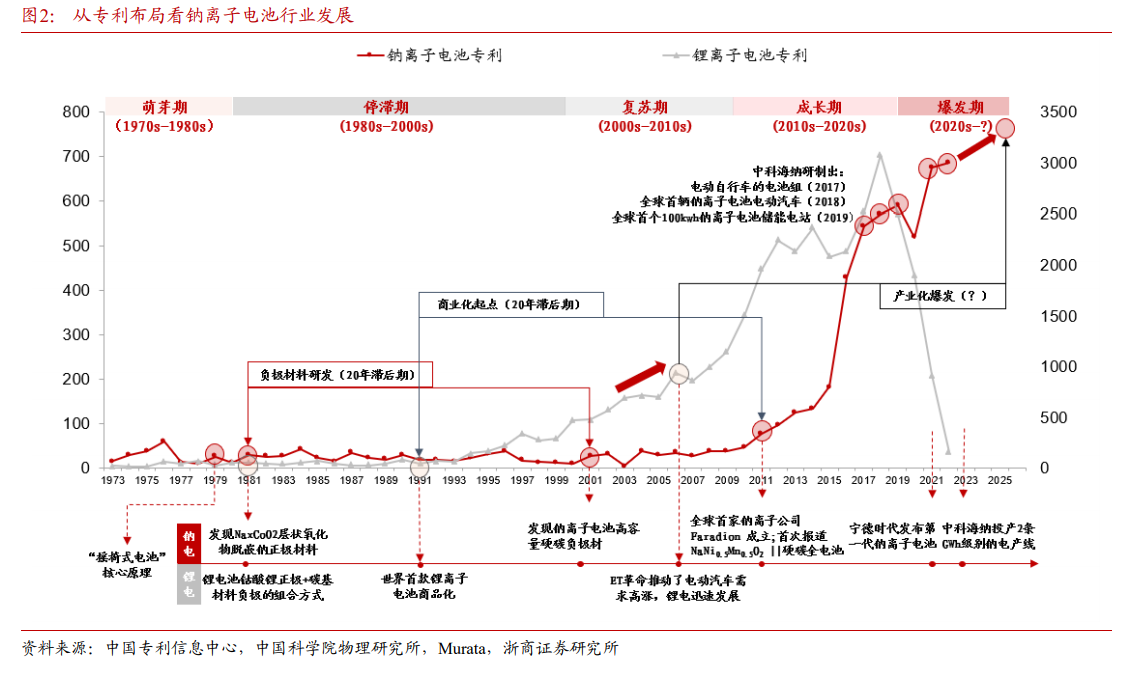

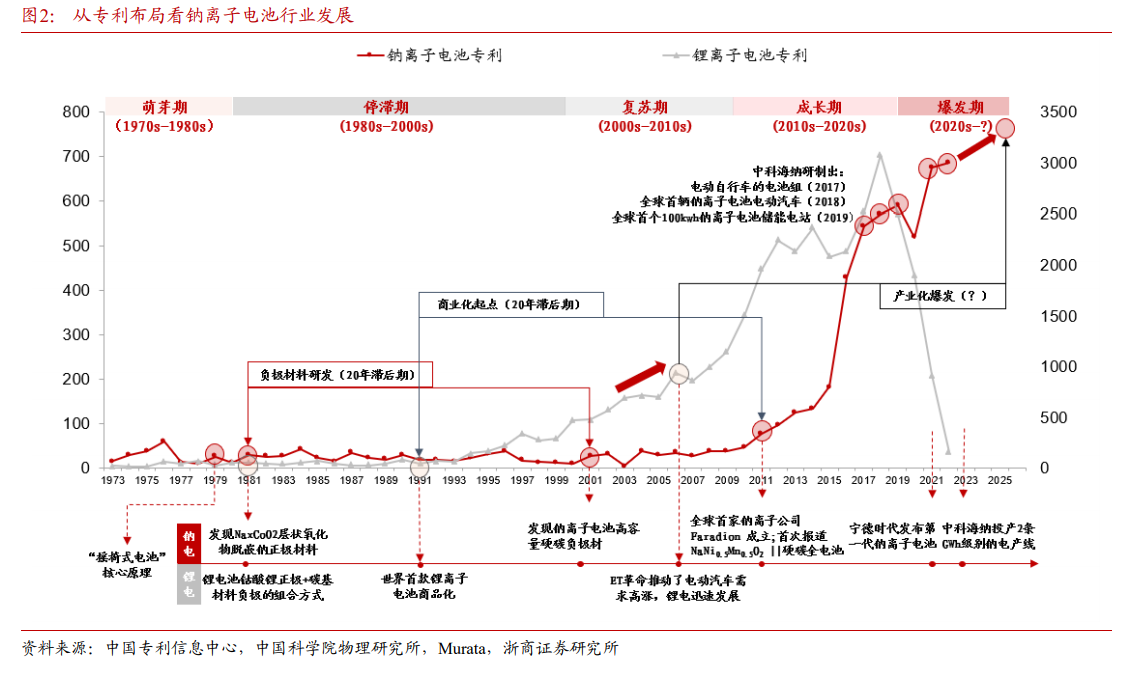

对比锂离子电池发展之路,钠离子电池发展呈现出明显的“20 年滞后期”规律。在负极材料这一关键技术突破方面,锂电池出现于 1981 年,钠离子电池滞后 20 年,在 2001 年首次研发成功;在商业化方面,1991 年锂离子电池开启商业化进程,2021 年全球首家钠离子电池公司成立,相较于锂离子电池滞后 20 年;在产业化爆发方面,2006 年锂离子电池伴随着 ET 革命,乘电动汽车东风而起,如今随着低碳时代的到来和储能电池的行业产能释放,钠离子电池产业化大势所趋。 钠离子电池的生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。钠离子电池生产工序主要包括极片制作(搅拌、涂布、辊压、分切)、电芯制作(卷绕/叠片、焊接、封装、注液)和电化学过程(预化、化成分容),整体生产工艺与锂离子电池类似,仅在负极集流体上换用铝箔以及原材料调整。锂离子电池经过多年的技术积累,在生产方面积累了深厚的技术经验。对于现有的锂电企业来说,从锂电到钠电的转折不是整体公司生产线的调整,而是基于原料的变化所进行的适应性改变,产线可迅速切换,技术迁移路径短,钠离子电池的生产壁垒近乎没有。

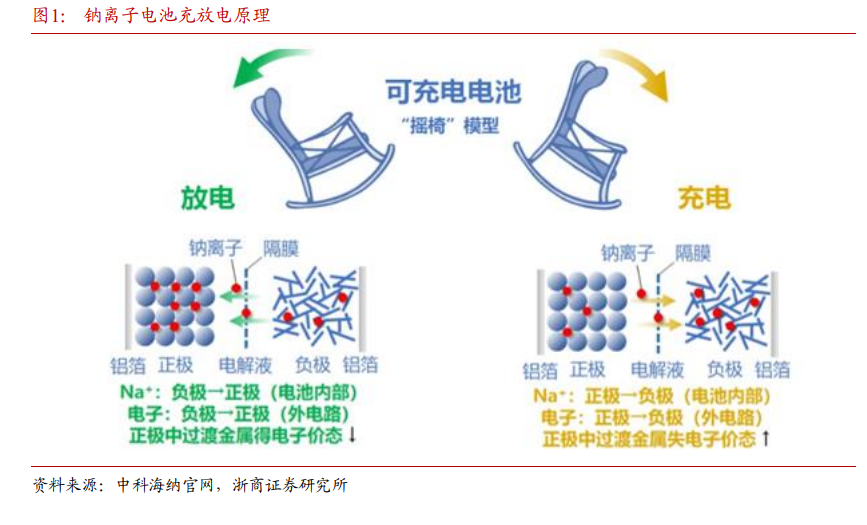

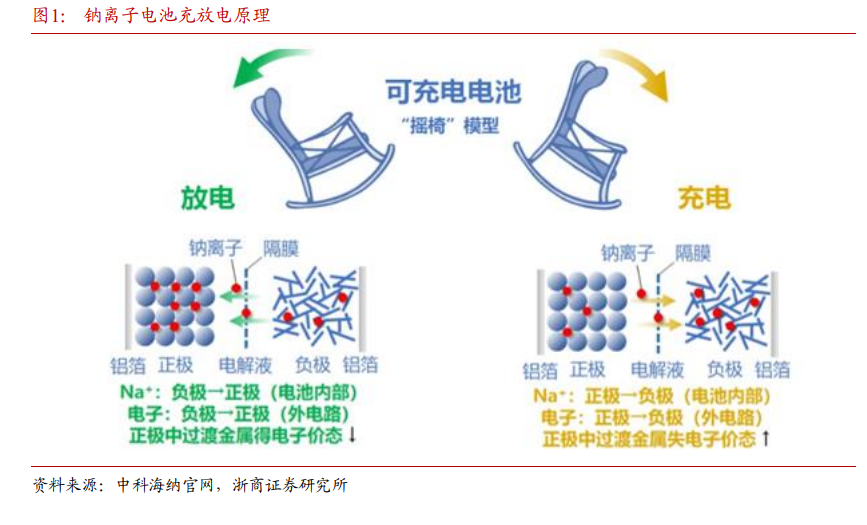

钠离子电池的生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。钠离子电池生产工序主要包括极片制作(搅拌、涂布、辊压、分切)、电芯制作(卷绕/叠片、焊接、封装、注液)和电化学过程(预化、化成分容),整体生产工艺与锂离子电池类似,仅在负极集流体上换用铝箔以及原材料调整。锂离子电池经过多年的技术积累,在生产方面积累了深厚的技术经验。对于现有的锂电企业来说,从锂电到钠电的转折不是整体公司生产线的调整,而是基于原料的变化所进行的适应性改变,产线可迅速切换,技术迁移路径短,钠离子电池的生产壁垒近乎没有。 材料端技术突破,打破钠离子电池技术壁垒。不管是哪一种电池体系,材料的进步决定电池的进步。钠离子的主要电池组成材料于锂离子类似,均包括正极材料、负极材料、集流体、隔膜、添加剂、电解液等基本单元,具体来讲,钠离子电池和锂离子电池的电解液、隔膜等变化不大,正负极材料形成核心壁垒,集流体变化带来铝箔的需求增长。

材料端技术突破,打破钠离子电池技术壁垒。不管是哪一种电池体系,材料的进步决定电池的进步。钠离子的主要电池组成材料于锂离子类似,均包括正极材料、负极材料、集流体、隔膜、添加剂、电解液等基本单元,具体来讲,钠离子电池和锂离子电池的电解液、隔膜等变化不大,正负极材料形成核心壁垒,集流体变化带来铝箔的需求增长。

钠离子电池的生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。钠离子电池生产工序主要包括极片制作(搅拌、涂布、辊压、分切)、电芯制作(卷绕/叠片、焊接、封装、注液)和电化学过程(预化、化成分容),整体生产工艺与锂离子电池类似,仅在负极集流体上换用铝箔以及原材料调整。锂离子电池经过多年的技术积累,在生产方面积累了深厚的技术经验。对于现有的锂电企业来说,从锂电到钠电的转折不是整体公司生产线的调整,而是基于原料的变化所进行的适应性改变,产线可迅速切换,技术迁移路径短,钠离子电池的生产壁垒近乎没有。

钠离子电池的生产工艺与锂离子电池趋同,技术可复刻,设备可迁移,钠离子产业化时间有望进一步提前。钠离子电池生产工序主要包括极片制作(搅拌、涂布、辊压、分切)、电芯制作(卷绕/叠片、焊接、封装、注液)和电化学过程(预化、化成分容),整体生产工艺与锂离子电池类似,仅在负极集流体上换用铝箔以及原材料调整。锂离子电池经过多年的技术积累,在生产方面积累了深厚的技术经验。对于现有的锂电企业来说,从锂电到钠电的转折不是整体公司生产线的调整,而是基于原料的变化所进行的适应性改变,产线可迅速切换,技术迁移路径短,钠离子电池的生产壁垒近乎没有。 材料端技术突破,打破钠离子电池技术壁垒。不管是哪一种电池体系,材料的进步决定电池的进步。钠离子的主要电池组成材料于锂离子类似,均包括正极材料、负极材料、集流体、隔膜、添加剂、电解液等基本单元,具体来讲,钠离子电池和锂离子电池的电解液、隔膜等变化不大,正负极材料形成核心壁垒,集流体变化带来铝箔的需求增长。

材料端技术突破,打破钠离子电池技术壁垒。不管是哪一种电池体系,材料的进步决定电池的进步。钠离子的主要电池组成材料于锂离子类似,均包括正极材料、负极材料、集流体、隔膜、添加剂、电解液等基本单元,具体来讲,钠离子电池和锂离子电池的电解液、隔膜等变化不大,正负极材料形成核心壁垒,集流体变化带来铝箔的需求增长。