【行业】光伏新技术-钙钛矿(37页)

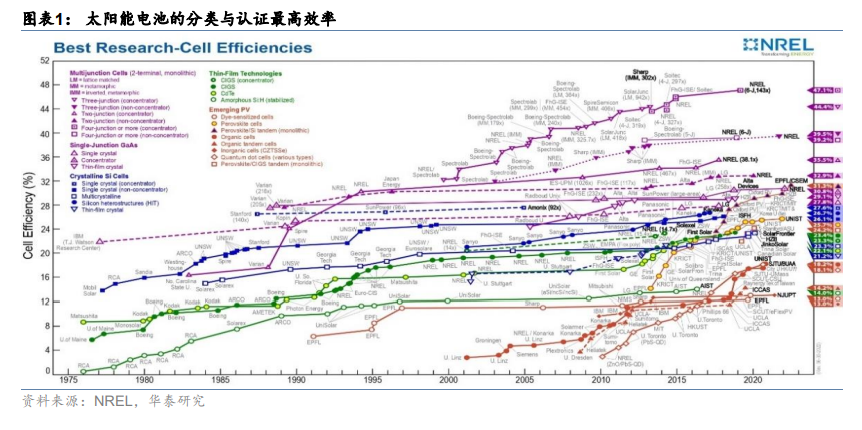

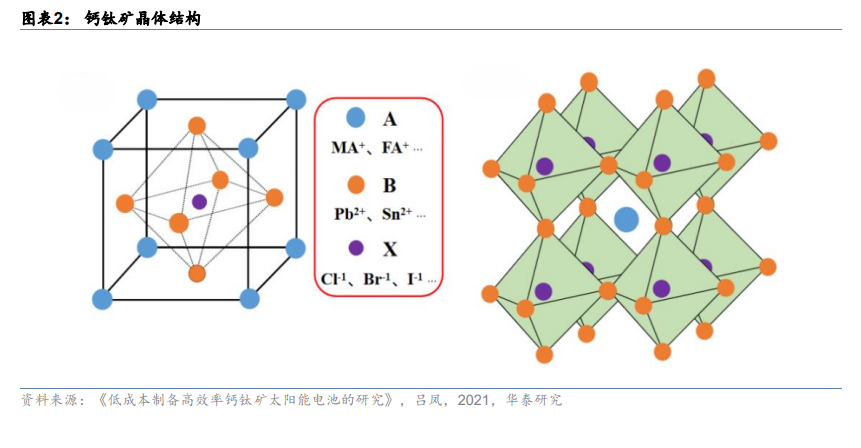

太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件。在数十年间,太阳能电池的发展已进入到了第三代,种类也得到了极大的丰富。其中,第一代电池主要为晶硅太阳能电池,是目前技术最为成熟、商业化最为成功的太阳能电池,但仍存在着制备工艺复杂、对硅料纯度要求较高等问题;第二代为化学薄膜太阳能电池,主要以 CdTe、GaAs、CIGS 为代表。与晶硅电池相比,这类电池所需材料少,成本低而且转化效率高,已经逐步进入到商业化的进程中,但其活性层具有部分稀有元素与重金属元素,价格昂贵,难以应用于大规模生产;第三代为新型薄膜太阳能电池,如钙钛矿太阳能电池(PSCs),染料敏化太阳能电池(DSSC),有机太阳能电池(OSC)等。它们具有生产工艺简单、原料储量丰富、生产成本低等优势,在效率提升和降本等方面均具备较大潜力,受到全球学术界和产业界的广泛关注。 钙钛矿物质的化学通式为 ABX3,正八面体结构。在太阳能电池的应用中,A 为单价阳离子,通常为甲胺阳离子(MA+,CH3NH3+)、Cs+或甲脒阳离子(FA+,(NH2)2CH+),X 为卤素阴离子(Cl-、Br-、I-),B 包括 Pb2+、Sn2+、Bi2+等。

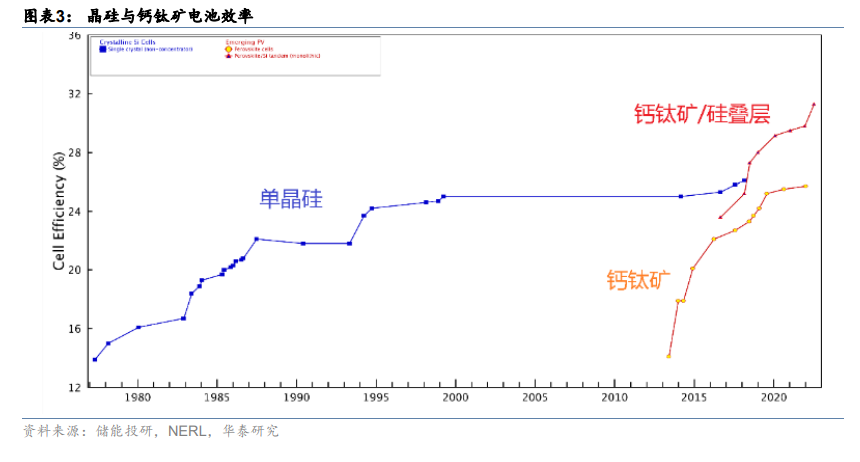

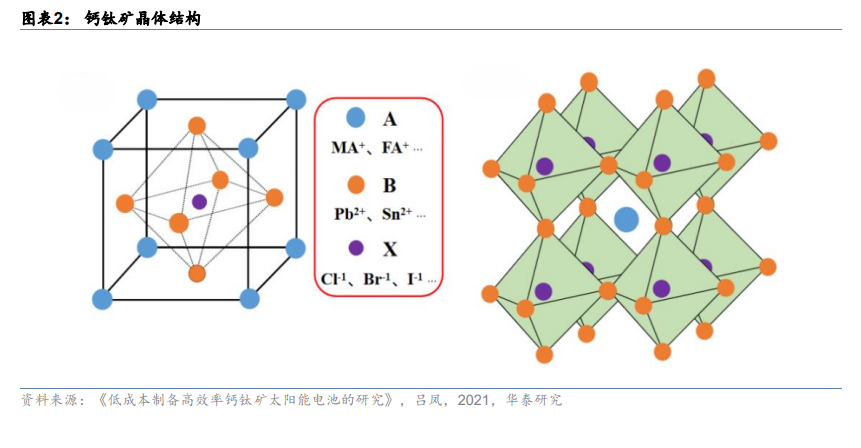

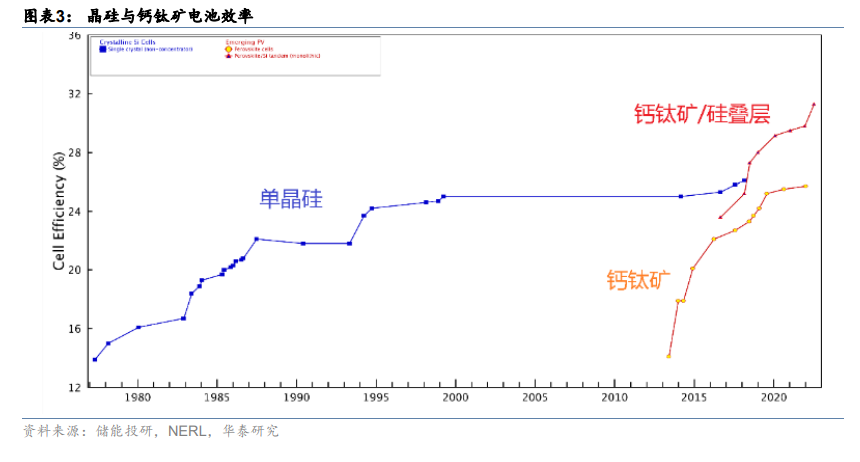

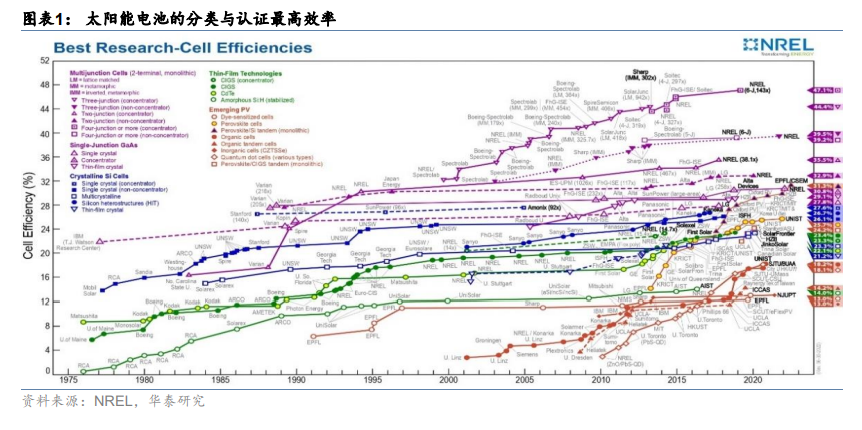

钙钛矿物质的化学通式为 ABX3,正八面体结构。在太阳能电池的应用中,A 为单价阳离子,通常为甲胺阳离子(MA+,CH3NH3+)、Cs+或甲脒阳离子(FA+,(NH2)2CH+),X 为卤素阴离子(Cl-、Br-、I-),B 包括 Pb2+、Sn2+、Bi2+等。 晶硅实验室效率陷入瓶颈,钙钛矿实验室效率十余年间超越晶硅。晶硅电池效率在 1970年代达到了 13%、14%,2017 年后停留在 26.7%。而钙钛矿最早在 2009 年由日本科学家首次用于发电,转换效率仅 3.8%。2012 年,牛津大学的 Henry Snaith 发现钙钛矿可以用作太阳能电池的主要成分,而不仅仅是用作敏化剂,由此太阳能光伏研究领域正式开始使用合成钙钛矿。经过 10 余年发展,单结钙钛矿电池的实验室效率已达 25.6%,接近由隆基22 年 11 月创造的 HJT 晶硅电池 26.8%的实验室效率纪录。单结钙钛矿电池理论转化效率可达 33%,高于晶硅电池极限效率 29.4%。

晶硅实验室效率陷入瓶颈,钙钛矿实验室效率十余年间超越晶硅。晶硅电池效率在 1970年代达到了 13%、14%,2017 年后停留在 26.7%。而钙钛矿最早在 2009 年由日本科学家首次用于发电,转换效率仅 3.8%。2012 年,牛津大学的 Henry Snaith 发现钙钛矿可以用作太阳能电池的主要成分,而不仅仅是用作敏化剂,由此太阳能光伏研究领域正式开始使用合成钙钛矿。经过 10 余年发展,单结钙钛矿电池的实验室效率已达 25.6%,接近由隆基22 年 11 月创造的 HJT 晶硅电池 26.8%的实验室效率纪录。单结钙钛矿电池理论转化效率可达 33%,高于晶硅电池极限效率 29.4%。

钙钛矿物质的化学通式为 ABX3,正八面体结构。在太阳能电池的应用中,A 为单价阳离子,通常为甲胺阳离子(MA+,CH3NH3+)、Cs+或甲脒阳离子(FA+,(NH2)2CH+),X 为卤素阴离子(Cl-、Br-、I-),B 包括 Pb2+、Sn2+、Bi2+等。

钙钛矿物质的化学通式为 ABX3,正八面体结构。在太阳能电池的应用中,A 为单价阳离子,通常为甲胺阳离子(MA+,CH3NH3+)、Cs+或甲脒阳离子(FA+,(NH2)2CH+),X 为卤素阴离子(Cl-、Br-、I-),B 包括 Pb2+、Sn2+、Bi2+等。 晶硅实验室效率陷入瓶颈,钙钛矿实验室效率十余年间超越晶硅。晶硅电池效率在 1970年代达到了 13%、14%,2017 年后停留在 26.7%。而钙钛矿最早在 2009 年由日本科学家首次用于发电,转换效率仅 3.8%。2012 年,牛津大学的 Henry Snaith 发现钙钛矿可以用作太阳能电池的主要成分,而不仅仅是用作敏化剂,由此太阳能光伏研究领域正式开始使用合成钙钛矿。经过 10 余年发展,单结钙钛矿电池的实验室效率已达 25.6%,接近由隆基22 年 11 月创造的 HJT 晶硅电池 26.8%的实验室效率纪录。单结钙钛矿电池理论转化效率可达 33%,高于晶硅电池极限效率 29.4%。

晶硅实验室效率陷入瓶颈,钙钛矿实验室效率十余年间超越晶硅。晶硅电池效率在 1970年代达到了 13%、14%,2017 年后停留在 26.7%。而钙钛矿最早在 2009 年由日本科学家首次用于发电,转换效率仅 3.8%。2012 年,牛津大学的 Henry Snaith 发现钙钛矿可以用作太阳能电池的主要成分,而不仅仅是用作敏化剂,由此太阳能光伏研究领域正式开始使用合成钙钛矿。经过 10 余年发展,单结钙钛矿电池的实验室效率已达 25.6%,接近由隆基22 年 11 月创造的 HJT 晶硅电池 26.8%的实验室效率纪录。单结钙钛矿电池理论转化效率可达 33%,高于晶硅电池极限效率 29.4%。